最近よく聞くようになった「線状降水帯」。

一体どういったものなのでしょうか?

線状降水帯とは何か

はじめに:線状降水帯ってなんだろう?

私たちは普段、さまざまな雨を経験します。しとしと降る雨もあれば、急に激しく降ってすぐに止む「ゲリラ豪雨」のような雨もあります。しかし、「線状降水帯」は、これらの一般的な雨とは大きく異なる、非常に危険な現象です。線状降水帯は、同じ場所で長時間にわたって非常に強い雨が降り続くという特徴を持っています。この「長時間」と「同じ場所」という点が、私たちの生活に大きな影響を及ぼし、大規模な災害につながる鍵となります。

近年、線状降水帯による洪水や土砂災害が増加しており、その危険性はますます高まっています。自分自身や家族、大切な人の命を守るためには、この線状降水帯という現象を正しく理解し、適切な備えをすることが極めて重要です。線状降水帯がなぜ発生し、どのような危険をもたらすのか、そしてどのように身を守るべきかを知ることは、防災意識を高め、いざという時の行動に繋がります。

線状降水帯の正体:どんな雨のエリア?

線状降水帯とは、強い雨を降らせる「積乱雲」が深く関係しています。積乱雲は、雷や突風、ひょうなどを伴うこともある、非常に発達した雲です。線状降水帯は、この積乱雲が次々と発生し、列をなしてほぼ同じ場所を通過したり停滞したりすることで作り出される、線状に伸びる強い雨のエリアを指します。

その規模は非常に大きく、長さは50~300km程度、幅は20~50km程度にも及びます。これは、私たちが住む町や県をまたぐほどの広範囲にわたって、強い雨が降り続くことを意味します。単一の積乱雲による雨とは異なり、組織化された積乱雲の集合体が帯のように連なることで、広範囲かつ大規模な現象となるのです。

ゲリラ豪雨との決定的な違い

線状降水帯とよく比較されるのが「ゲリラ豪雨」です。両者とも短時間で激しい雨をもたらすイメージがありますが、その性質と影響は大きく異なります。

ゲリラ豪雨は、一時的に非常に強い雨をもたらす局地的な現象であり、雨が降る時間は数十分から1時間程度と比較的短いのが特徴です。一方、線状降水帯は「数時間にわたってほぼ同じ場所」に大雨をもたらします。この「長時間」という点が、私たちが受ける影響の大きさに決定的な違いをもたらします。ゲリラ豪雨が局地的な浸水や冠水を引き起こすことが多いのに対し、線状降水帯は大規模な洪水や土砂災害に直結する恐れが特に高いのです。

ちなみに、「ゲリラ豪雨」は気象庁の正式な用語ではなく、天気予報では「局地的大雨」という言葉が使われます。気象庁が使用する正確な用語を理解することは、気象情報の意味を正しく把握し、適切な防災行動をとる上で重要です。

[PR]

線状降水帯とゲリラ豪雨の主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 線状降水帯 | ゲリラ豪雨(局地的大雨) |

|---|---|---|

| 主な原因 | 積乱雲が列をなして停滞・通過 | 発達した積乱雲 |

| 雨の降り方 | 同じ場所で非常に強い雨が続く | 局地的に非常に強い雨が一時的に降る |

| 雨が降る時間 | 数時間以上 | 一時的(数十分~1時間程度) |

| 影響の大きさ | 大規模な災害(洪水・土砂災害など)に直結 | 局地的な浸水・冠水など |

| 気象庁の呼び方 | 線状降水帯 | 局地的大雨 |

この表からわかるように、線状降水帯は単に雨が強いだけでなく、その持続性によって災害の規模が格段に大きくなる特性を持っています。この違いを理解することが、なぜ線状降水帯に対してより迅速で大規模な避難行動が必要なのかという意識に繋がります。

線状降水帯はなぜできるの?:発生のメカニズム

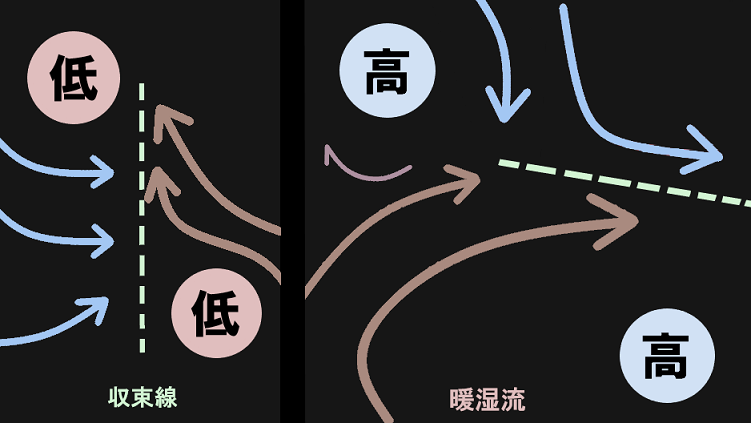

線状降水帯がどのようにして作り出されるのかを理解することは、その危険性を深く認識するために不可欠です。雨雲、特に強い雨を降らせる積乱雲ができるためには、「暖かく湿った空気(水蒸気)」と、その空気が上空へ持ち上げられる「上昇気流」が必要です。線状降水帯の場合、この「暖かく湿った空気」が「大量に、そして持続的に」流れ込むことが重要な条件となります。また、局地的な前線や地形(山など)が、空気を持ち上げる上昇気流を強める役割を果たすことがあります。

「バックビルディング型」の仕組み

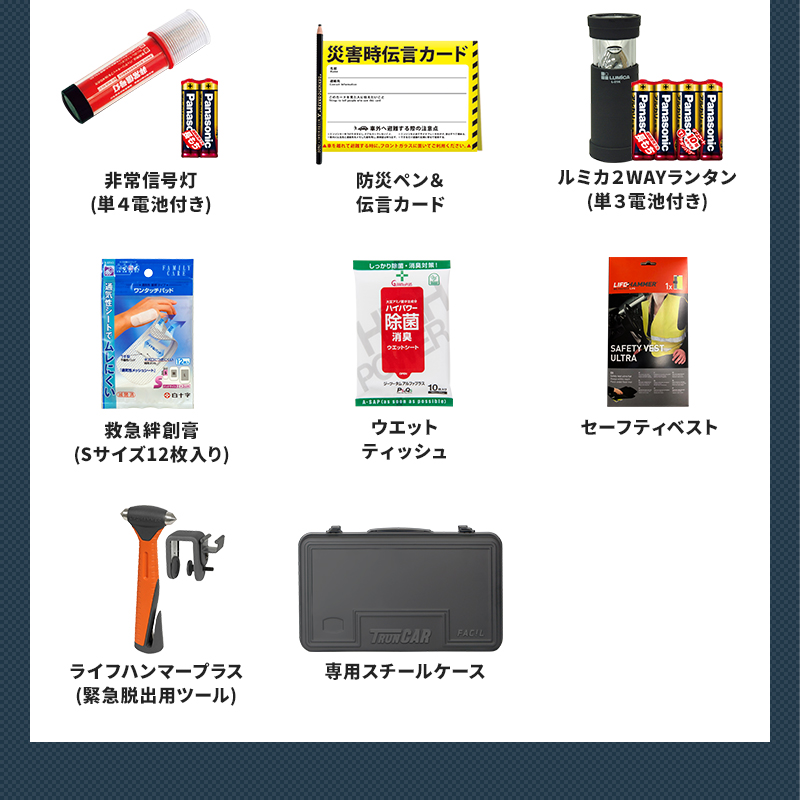

線状降水帯の代表的な形成メカニズムの一つに「バックビルディング型」があります。これは、まるでベルトコンベアのように、同じ場所で次々と積乱雲が生まれては雨を降らせ続ける仕組みです。

- 最初の積乱雲が発生する。 これは通常の雨が降る過程と同じです。

- 雲が移動しても、元の場所で新たな雲が発生する。 最初にできた積乱雲は上空の風に乗って移動していきますが、その雲ができた「元の場所」や「少し手前の場所」で、暖かく湿った空気の供給と上昇気流が続く限り、次々と新しい積乱雲が生まれます。

- これが繰り返されることで、長時間同じ場所で雨が降り続ける。 新しい積乱雲が次から次へと発生し、先行する雲のあとを追うように同じ経路を通過することで、特定の地域に雨が集中し、長時間にわたる大雨となります。

この「次々と雲が発生し続ける」という仕組みこそが、線状降水帯が「長時間」にわたって大雨をもたらす秘密であり、災害に直結する恐れが高い理由です。

線状降水帯が消えにくい理由

一度形成された線状降水帯は、なかなか消滅しません。これは、積乱雲を発達させるための水蒸気の供給が止まるか、上昇気流を引き起こす要因がなくなるか、または積乱雲を移動させる上空の風の流れが変わらない限り、大雨が続くためです。

この現象の持続性は、予測の難しさにも繋がります。気象の初期値のわずかな違いが、風向きなどの予報結果に大きく影響し、雨の継続時間や移動を正確に予測することを困難にしています。そのため、線状降水帯の発生だけでなく、いつ終わるかの予測も非常に難しいとされています。この予測の難しさが、住民が「いつまで雨が降るのか」という不安を抱え、避難行動の判断をより複雑にする要因となることがあります。

[PR]

線状降水帯がもたらす影響:なぜ危険なの?

線状降水帯がもたらす「長時間続く大雨」は、私たちの生活に甚大な被害を引き起こす可能性があります。線状降水帯は「数時間にわたってほぼ同じ場所」に強い雨を降らせるため、短時間で大量の雨が集中します。これにより、地面が水分を吸収しきれなくなり、土砂災害や洪水といった大規模な災害が発生しやすくなります。

土砂災害や洪水との関係

長時間の大雨は、特に「大規模な地滑りや洪水」を引き起こす可能性が高いとされています。

- 土砂災害: 地面が大量の水分を含むことで、がけ崩れ、土石流、地滑りといった土砂災害が発生しやすくなります。これらは、家屋を押し流したり、道路を寸断したりするなど、私たちの命や財産に直接的な脅威となります。

- 洪水: 川の水位が急激に上昇し、堤防を越えて水があふれる「氾濫」を引き起こします。これにより、広範囲が浸水し、家屋や農地、インフラに甚大な被害をもたらします。

過去の事例を見ると、線状降水帯がもたらす破壊力は明らかです。例えば、令和2年7月豪雨で球磨川流域に発生した線状降水帯は、規模が大きく継続時間も長かったため、「広範囲に記録的な大雨」をもたらし、甚大な被害につながりました。このような事例は、線状降水帯が単なる強い雨ではなく、命に関わる現象であることを強く示しています。雨が強いだけでなく、「止まないこと」が何よりも危険であり、これが災害の規模を決定づける主要因となるのです。過去の教訓から学び、未来の災害に対する備えや意識を高めることが重要です。

どこで、いつ発生しやすいの?

線状降水帯は日本全国どこでも発生する可能性がありますが、特に発生しやすい地域や時期には傾向があります。

日本での発生傾向

統計的に見ると、線状降水帯は西日本から九州にかけての地域で多く発生する傾向があります。これには明確な理由があります。線状降水帯の元となる積乱雲が発生しやすく、さらに「バックビルディング現象」が起きやすい気象条件が整っているためです。

具体的には、梅雨時期に梅雨前線が九州付近に停滞し、東シナ海から暖かく湿った空気が大量に流れ込みやすいことが挙げられます。このような条件が揃うことで、積乱雲が次々と発生し、線状降水帯が形成されやすくなるのです。

梅雨時期や夏の注意点

時期としては、暖かく湿った空気が高気圧の縁を回って日本列島に入り込みやすい「雨季」、特に7月上旬が統計上最も発生しやすいとされています。また、夏は、上空に寒気が流れ込んだり、地上の気温が非常に高くなったりすることで大気が不安定になりやすく、積乱雲が発生しやすい条件が整うため、線状降水帯が発生しやすい時期でもあります。

日本全国どこでも起こりうる可能性

特定の地域で多く発生する傾向があるとはいえ、積乱雲が多く発生する条件が整えば、「日本全国どこでも」線状降水帯は発生しうるとされています。これは、特定の地域に住んでいないからといって安心できるわけではないという重要な事実を示しています。自分の住む場所が直接的に「発生しやすい地域」でなくても、線状降水帯の知識と備えが必要であることを理解し、油断しないことが大切です。発生しやすい時期を知ることで、自治体や個人が事前に防災計画を見直したり、避難経路を確認したりするなどの proactive な行動を促すことができます。

線状降水帯の予測と情報:どうやって知るの?

線状降水帯は局地的な現象であり、その予測は非常に難しいとされています。しかし、気象庁をはじめとする関係機関は、予測技術の向上と情報提供の工夫に日々取り組んでいます。

予測技術の進化と情報提供の取り組み

スーパーコンピュータ「富岳」の活用や次期静止気象衛星の整備など、最先端の技術を駆使して予測精度を高める努力が続けられています。この技術的な進歩があっても、現象の複雑性ゆえに予測には限界があるという現実があります。この限界を補うため、気象庁は情報発信の戦略を進化させています。

その一つが、2022年より開始された「線状降水帯による大雨の可能性の呼びかけ」です。線状降水帯による大雨の可能性が比較的高いと予測できた場合に、半日程度前から気象情報で呼びかけを実施する取り組みです。この呼びかけは、住民が早めに避難の準備をしたり、市町村の防災担当者が避難所開設の準備や水防体制の確認をしたりするための貴重な時間的猶予を提供します。対象地域を絞って呼びかけることで、住民が「わが事」としてより強く意識し、行動を促す効果も期待されています。

気象庁の「顕著な大雨に関する情報」とは?

さらに、気象庁は2021年6月から「顕著な大雨に関する情報」という防災気象情報の提供を開始しました。この情報は、線状降水帯による大雨で「大雨災害発生の危険度が急激に高まっている」場合に発表されるもので、最大で30分程度前倒しで発表されるように運用が変更されました。

気象庁のホームページでは、この情報が発表された地域が地図上に「赤楕円」で表示され、どこで危険な大雨が降っているか一目でわかるようになっています。これは、抽象的な気象情報を視覚的に分かりやすく表現することで、中学生を含む一般市民が危険な場所を直感的に把握できるようにするための工夫です。これにより、情報が「理解」から「行動」へと繋がりやすくなります。

情報活用のポイント

気象庁は、さまざまな防災気象情報を段階的に発表しています。線状降水帯に関する情報もその一つです。

- 半日程度前からの呼びかけは、避難準備のための「時間的猶予」を与えてくれます。

- 顕著な大雨に関する情報は、まさに危険が迫っていることを知らせる「緊急信号」です。

これらの情報を、注意報や警報といった他の防災気象情報と合わせて活用することが非常に重要です。一つの情報だけでなく、全体を見て判断することで、より正確な状況認識と適切な防災行動へと繋がります。情報をただ提供するだけでなく、受け手が理解し、行動に移せるようにするための工夫が、防災においていかに重要であるかを示しています。

線状降水帯から身を守るために:わたしたちにできること

線状降水帯による災害から身を守るためには、日頃からの備えと、危険が迫った際の迅速かつ適切な行動が不可欠です。

危険なサインに気づく

気象庁からの注意報や警報が出ていなくても、以下のような自然のサインに気づいたら、豪雨に遭う可能性があるので、すぐに安全な場所に避難する準備を始めるべきです。

- 真っ黒な雲が近づいてくる

- 雷の音や光が見える

- 冷たい風が急に吹いてくる

- 川の水かさが急に増えたり、濁ったりする(特に川の上流で雨が降っていなくても、鉄砲水となって下流に流れてくることがあるため、油断せずに注意が必要です)。

これらのサインは、気象庁からの情報だけでなく、自分自身で危険を察知する能力の重要性を示しています。五感を使った具体的なサインを認識することで、防災を「他人事」ではなく「自分事」として捉え、能動的に行動するきっかけとなります。

早めの避難が命を守る

浸水が始まる前に避難することが最も大切です。避難する際は、動きやすい服装を心がけましょう。長袖、長ズボン、履き慣れたスニーカーが適しています。長ぐつは水が入ると動きづらくなるため、避難時には着用を避けるべきです。また、足元を確認するために傘や杖を持つと安心です。

避難場所としては、鉄筋コンクリート製の頑丈な建物が推奨されます。これは、豪雨を降らす積乱雲が、同時に雷や竜巻、ひょうなどを引き起こす可能性もあるため、建物の外は危険だからです。

「垂直避難」という選択肢

災害の状況によっては、指定された避難所への移動がかえって危険となることもあります。そのような場合や、時間がない場合には、自宅の2階以上の場所や、親戚や友人の住むマンションの上階など、より短時間で移動できる「垂直避難」も緊急的な選択肢となります。特に、土砂災害の危険がある場合は、斜面から離れた側の2階以上の部屋にとどまるようにしましょう。

「避難」が常に「指定避難所への移動」だけを意味するわけではないという重要なメッセージです。災害の状況や個人の環境に応じて、最も安全な避難方法を選択する柔軟な思考が求められます。浸水が始まった後の徒歩避難の危険性を理解し、無理な移動を避け、最適な判断を促すことが重要です。

線状降水帯から身を守るための避難チェックリスト

災害時の行動は、緊急時でパニックになりやすく、何をすべきか迷うことが多いものです。以下のチェックリストは、具体的な行動指針として活用できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 【事前に準備すること】 | |

| 家族との確認 | 家族と避難場所・避難経路を確認する |

| ハザードマップ | 自宅周辺の危険箇所(土砂災害警戒区域、浸水想定区域など)を確認する |

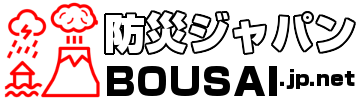

| 非常持ち出し袋 | 非常持ち出し袋を準備し、定期的に中身を確認する |

| 情報収集手段 | 気象庁の防災情報を確認できる手段(スマホ、ラジオ、テレビなど)を用意する |

| 【危険なサインに気づいたら】 | |

| 天候の変化 | 真っ黒な雲が近づく、雷の音や光、冷たい風に注意する |

| 川の変化 | 川の水かさや濁りの変化に注意する |

| 気象情報 | 気象庁の「顕著な大雨に関する情報」に注意する |

| 【避難が必要になったら】 | |

| 避難開始のタイミング | 早めに避難を開始する(浸水が始まる前に) |

| 服装 | 長そで・長ズボン、履き慣れたスニーカー(長ぐつは避ける) |

| 足元確認 | 足元確認のために傘や杖を持つ |

| 避難場所 | 頑丈な建物(鉄筋コンクリート製)へ避難する |

| 垂直避難 | 避難が困難な場合は「垂直避難」(自宅の2階以上、斜面から離れた側) |

| 情報確認 | 常に最新の情報を確認し、冷静に行動する |

このチェックリストは、中学生が自分ごととして捉え、家族との防災会議や自宅での備えに役立てられる具体的な行動を示しています。緊急時にこのリストを思い出すことで、冷静かつ迅速な行動につながる可能性を高めます。

まとめ:線状降水帯と向き合うために

このレポートでは、線状降水帯という現象について、その正体、発生のメカニズム、もたらす危険、そして私たちにできる対策を詳しく解説しました。

線状降水帯は、積乱雲が列をなして同じ場所に停滞・通過することで、数時間にわたる長時間の大雨をもたらす非常に危険な現象です。特に「バックビルディング型」という仕組みで、次々と雲が生まれ続けることが、その持続性と災害の規模拡大に繋がります。予測は難しいとされていますが、気象庁は「半日程度前からの呼びかけ」や「顕著な大雨に関する情報」といった、より早く、より分かりやすい情報提供に努めています。

そして何よりも重要なのは、「早めの避難」と「状況に応じた適切な行動」が命を守る鍵であるということです。危険なサインに気づき、気象情報を活用し、事前に家族と避難について話し合い、具体的な行動計画を立てておくことが大切です。

線状降水帯は、いつ、どこで発生してもおかしくない現象です。このレポートで学んだ知識を、自分だけでなく周りの人にも伝えることで、地域全体の防災意識を高めることにも貢献できます。私たち一人ひとりが防災の知識を深め、行動することで、災害から命を守り、被害を最小限に抑えることができるでしょう。